Inhalts Navigation

Chancengerechtigkeit in der Bildung: Ein Rück- und Ausblick

Anna Bütikofer berichtet über erste richtungsweisende Grundsätze der Chancengerechtigkeit in der Bildung und die Arbeit einer neuen Kommission.

Autorin: Anna Bütikofer, Leiterin Koordinationsbereich Obligatorische Schule, Kultur & Sport

Chancengerechtigkeit für benachteiligte Zielgruppen

Nach Inkrafttreten des Schulkonkordats im Jahr 1970 formulierte die EDK erstmals und gleich für zwei Schulthemen Grundsätze als richtungsweisendes Instrument der kantonalen Schulpolitik. Beide Themen betreffen die Chancengerechtigkeit. Die in den 1972 erlassenen Grundsätze forderten (auch im Zuge der Einführung des Frauenstimmrechts) die interkantonale Ebene einerseits auf, jegliche Diskriminierung der Mädchen gelte es zu verhindern. Mädchen sollten dieselben Aufstiegschancen in höhere Schulen ermöglicht werden. Die Stundenpläne seien so zu gestalten, dass die typischen Mädchenfächer wie Handarbeit und Hauswirtschaftsunterricht nicht länger auf Kosten der Promotionsfächer erteilt werden.

Gleichzeitig reagierte die EDK mit den «Grundsätzen zur Schulung der Gastarbeiterkinder» auf den zunehmenden Besuch von fremdsprachigen Kindern in den öffentlichen Schulen. Verhinderung von Diskriminierung und die Gewährung gleicher Aufstiegschancen galten auch hier als oberstes Gebot. Zudem appellierte die EDK an die Kantone, die Kinder in die Schulen zu integrieren. Vermutlich eine Antwort auf die landläufig verbreitete Meinung, diese Kinder besser in eigens geschaffenen Spanisch- oder Italienisch-Schulen zu unterrichten, was auch in Kreisen der Gastarbeiter gern geteilt wurde.

Die Empfehlungen waren die Antwort auf real festgestellte Barrieren: Zum Beispiel Sprachförderung vor dem Schuleintritt auf mangelnde Kenntnis der Schulsprache beim Schuleintritt oder ausserschulische Betreuung und Aufgabenhilfe auf zwei voll arbeitende Elternteile. Eine weitere Aufmerksamkeit galt den Beförderungskriterien in die nächste Klasse und in den kommenden Jahren den Selektionskriterien in die Sekundarschule resp. in die Berufsbildung. Die Übertritte sollten nicht prioritär von den Leistungen in der Unterrichtssprache abhängig gemacht werden.

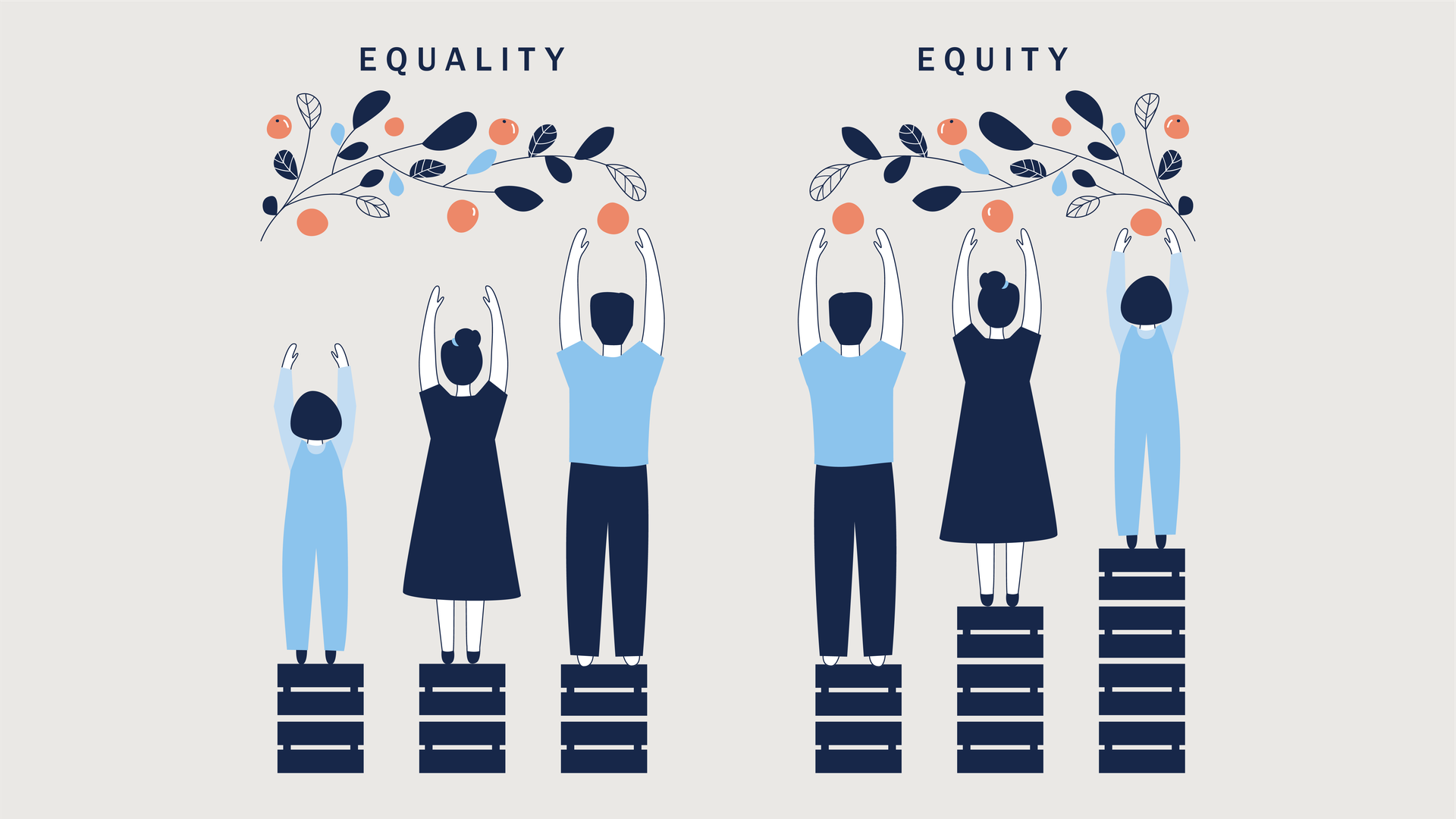

Equity als Kriterium

Seit Erscheinen des ersten Bildungsberichts 2006 hat sich der (internationale) Begriff Equity durchgesetzt. Alle vier Jahre wird das Bildungssystem der Schweiz unter anderem auch durch dieses Kriterium beschrieben. Dabei wird auf sämtlichen Stufen untersucht und beurteilt, ob alle Lernenden unabhängig von ihrer Herkunft gerechte Chancen haben, im Bildungssystem erfolgreich zu sein. Chancenungerechtigkeit bedeutet, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, etwa einer sozialen Schicht oder einem Geschlecht, den Lernerfolg einschränkt oder gar vorbestimmt. Im Bildungsbericht 2010 wird Equity als Lernumgebung beschrieben, in der alle Menschen, unabhängig von ihrer Nationalität, wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Geschlecht, usw. im Laufe ihres Lebens Entscheidungen treffen und Alternativen abwägen können, die auf ihren Fähigkeiten und Talenten und nicht auf Zuschreibungen, verzerrten Erwartungen oder Diskriminierungen basieren.

Nach drei weiteren Berichten hat die EDK 2020 entschieden, für die bessere Förderung der Chancengerechtigkeit die neue Kommission Bildungsgerechtigkeit einzusetzen, Sie begleitet, prüft und unterstützt die Tätigkeiten der Gremien und Fachkonferenzen der EDK. Die Arbeiten dieser Kommission stützen sich im Wesentlichen auf den Bildungsbericht.

Die gewählten Kommissionsmitglieder, sechs Frauen und sieben Männer aus allen Sprachregionen, mit Fachexpertise aus der Wissenschaft, der Bildungsverwaltung und der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, werden ihre Tätigkeit im Herbst 2023 aufnehmen

Möchten Sie etwas zu dem Thema sagen? Oder haben Sie generell Inputs zum Blog? Schreiben Sie uns per E-Mail, wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.